サービスSERVICE

マーケティングの先駆者とつながり、その知見を現場へつなげるサービスを提供しています。

課題からサービスを探す

SEO・コンテンツマーケティングの成果を上げたいUI/UX改善、LPOを行いたいGoogleアナリティクスを活用したいWebマーケティングの知識を得たい店舗集客を成功させたいYouTubeチャンネルを育てたい

ミエルカSEO

ツールとコンサルティングでSEO・コンテンツの課題を発見。1,500社が利用するコンテンツマーケ・オウンドメディア・SEO対策分析サービス。

ツール

ツール

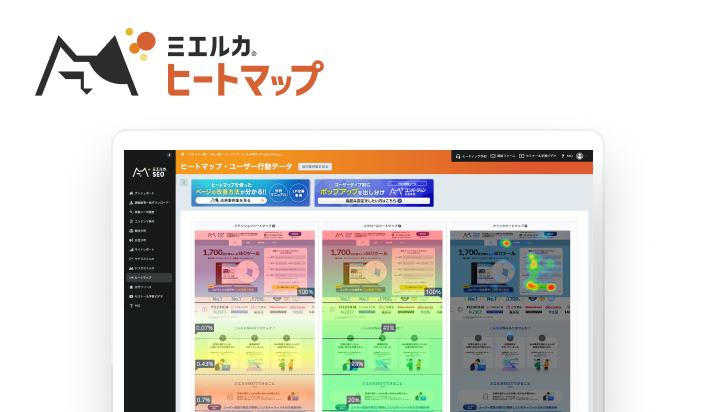

ミエルカヒートマップ

ヒートマップ分析&UIUX改善で、コンバージョンを最大化。累計1300社が導入している、無料から使えるヒートマップツール。

ツール

ツール

ローカルミエルカ

チェーン店のGoogleビジネスプロフィール運用・分析。来店・売上につながるMEO対策ツール。

ツール

ツール

コンバージョンミエルカ

Webサイトに訪問するユーザーの情報を解析し、そのユーザーに適したコンテンツを提供することでサイト内の回遊率アップやコンバージョン率アップを促進するツール。

ツール

ツール

デキルカ

プロから学ぶデジタルスキルのEラーニング、習熟度テストやマニュアル化。課題に合わせたセミナーや研修をオーダーメイドで提供。

ツール

ツール

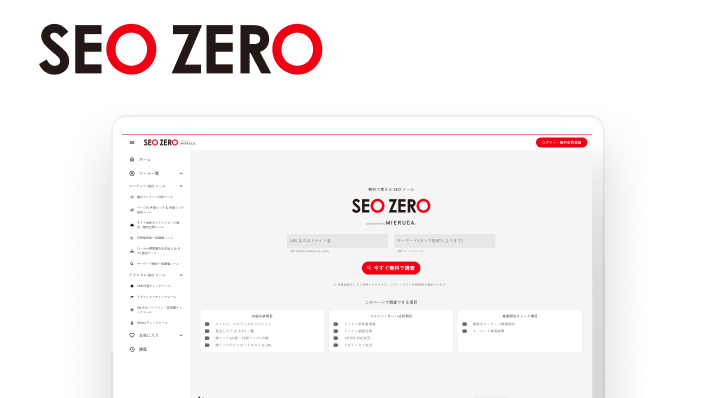

SEO ZERO

スマホで手軽につかえる無料SEOツール。SEO戦略を構築する上で、競合サイトが狙っているキーワードや、自社サイトのSEO課題を抽出する機能を搭載。

ツール

ツール

ミエルカコネクト

プロが厳選した即戦力Webマーケターをあなたの会社に。最短1週間でフリーランス・副業人材に依頼できる、Webマーケティング専門の業務委託マッチングサービス。

リソース

リソース

コンサルティング

コンテンツマーケティング、SEO、UIUX改善、アクセス解析などのコンサルティング・教育メニューの提供。

リソース

リソース

ミエルカマーケティングジャーナル

SEO対策・コンテンツマーケティングなどWebマーケティングの基礎知識・やり方・効果的な進め方を伝える、Webマーケターのためのオウンドメディア。

メディア

メディア

課題からサービスを探す

存在意義PURPOSE

辺境の知から、

マーケティングゼロを

実現する。

面白いコト・モノ・オリジナリティはいつだって辺境から生まれてきました。

私たちは世間から気付かれなかった知、発想や才能=“辺境の知”に目を向けることで

「無理に不要なものを売る」という発想をこの世から減らしたいと考えます。

最終的に、売り手と買い手の境界線をなくす=“マーケティングゼロ”を実現することがFaber Companyの役割です。

採用RECRUIT

Faber Companyは一人ひとりの才能を信じています。

才能を見逃さず、意味を見出し、チャレンジできる環境を提供しつづけることで、

面白いモノ創り、コト創りで世界を満たしたいと考えます。

私たちと一緒に働きませんか?

会社情報COMPANY

Faber Companyの基本情報や会社概要を掲載しています。